2010年07月12日

他山の石

先日の記事で「他山の石」という言葉を使った。

一般的に知られているであろう、こういう意味のつもりである。

「自分の人格を磨くのに役立つ材料。参考にすべき、他人のよくない言行。」(大辞林)

「よその山から出た石。転じて、自分の修養の助けとなる他人の言行。」(大辞泉)

ところがこの言葉、詳しく調べてみると、どうも微妙にニュアンスが違うようだ。

語源は中国の「詩経」に登場する「他山の石以て玉を攻むべし」である。

「よその山から出る粗悪な石も、玉を磨くときに役立つ」という意味だ。

「粗悪な石」なのだから善い言行には使えないはずだ。

そのあたり、「大辞泉」の定義は曖昧すぎないか...。

ただ、単に粗悪という以上に、

「自分の方が優れている」という「上から目線」の意識が垣間見える定義もある。

「ほかのつまらない出来事や他人のくだらない批評でも、

自分の品性・知徳をむがく助けになるということ。」(旺文社国語辞典)

「自分より劣っている人の言行などを、自分の参考にする。」(広辞苑)

こうなると、なんだか鼻持ちならない表現ということにならないか...。

私としては、自分への戒めという意味で使ったつもりである。

「パル教育システム」さん、ごめんなさい...。

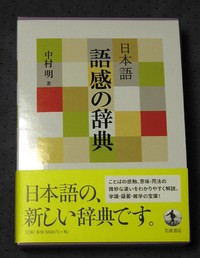

さらにユニークなのがこんな解釈。

さすがの「新解さん」である。

「〔よその山から出た石であって初めて、玉をみがくのに役立つものだ、の意〕

見てくれが良くなくとも、そのものの大成には欠くことのできない好材料。

〔俗に、模範の意に解するのは誤り〕」(新明解国語辞典)

今までの定義は全て「誤り」だと断言している。

自分の山から出た石ではダメなのだ。

他の山から出た石が欠かせないのだ。

「好材料」と言っているように、かなりのプラス評価である。

「可愛い子には旅をさせよ」的なニュアンスが感じ取れる。

こうなると、私の使い方も相手に少しは敬意を表したものになるか...。

もっとも、「欠くことのできない」とまでは言えない。

ん?...やっぱりバカにしているのかな...。

一般的に知られているであろう、こういう意味のつもりである。

「自分の人格を磨くのに役立つ材料。参考にすべき、他人のよくない言行。」(大辞林)

「よその山から出た石。転じて、自分の修養の助けとなる他人の言行。」(大辞泉)

ところがこの言葉、詳しく調べてみると、どうも微妙にニュアンスが違うようだ。

語源は中国の「詩経」に登場する「他山の石以て玉を攻むべし」である。

「よその山から出る粗悪な石も、玉を磨くときに役立つ」という意味だ。

「粗悪な石」なのだから善い言行には使えないはずだ。

そのあたり、「大辞泉」の定義は曖昧すぎないか...。

ただ、単に粗悪という以上に、

「自分の方が優れている」という「上から目線」の意識が垣間見える定義もある。

「ほかのつまらない出来事や他人のくだらない批評でも、

自分の品性・知徳をむがく助けになるということ。」(旺文社国語辞典)

「自分より劣っている人の言行などを、自分の参考にする。」(広辞苑)

こうなると、なんだか鼻持ちならない表現ということにならないか...。

私としては、自分への戒めという意味で使ったつもりである。

「パル教育システム」さん、ごめんなさい...。

さらにユニークなのがこんな解釈。

さすがの「新解さん」である。

「〔よその山から出た石であって初めて、玉をみがくのに役立つものだ、の意〕

見てくれが良くなくとも、そのものの大成には欠くことのできない好材料。

〔俗に、模範の意に解するのは誤り〕」(新明解国語辞典)

今までの定義は全て「誤り」だと断言している。

自分の山から出た石ではダメなのだ。

他の山から出た石が欠かせないのだ。

「好材料」と言っているように、かなりのプラス評価である。

「可愛い子には旅をさせよ」的なニュアンスが感じ取れる。

こうなると、私の使い方も相手に少しは敬意を表したものになるか...。

もっとも、「欠くことのできない」とまでは言えない。

ん?...やっぱりバカにしているのかな...。

Posted by どーもオリゴ糖 at 13:49│Comments(0)

│ことば