2011年08月16日

言語力の差~その2~

中学生より高い国語力を持つ小学生の話の続き。

これも「おじいさんのランプ」に収録されている問題だ。

町で初めてランプを見た巳之助は、その明るさに驚く。

さらに...。

それにランプは、その頃としてはまだ珍らしいガラスでできていた。

煤(すす)けたり、破れたりし やすい紙でできている行燈より、

これだけでも巳之助にはいいもののように思われた。

(問)「これ」は何を指していますか。

解答欄は「( )こと」となっている。

「こと」に続く形で答よということだ。

指示語の問題はかなり出してある。

内容は合っていても、形(答え方)が適切でなければ〇はもらえない。

言語能力(国語力)を育てる良質な問題が作りやすいのだ。

「これ」が指すものを答える場合は、名詞の形で終わる必要がある。

本文中には出てこなくても、「~もの」や「~こと」を付け加えなければならないことが多い。

教材の後半ではそこを自力で調整できる力を求めているが、

ここはまだ冒頭に近いので、「~こと」を予め提示しておいた。

だから、この問いも他の箇所と同様直感的に作ったものではあるが、

特別難しいとも思っていなかった。

ところが市販前に中学生に解かせてみると、実に出来が悪い。

多いのは「ガラスでできているランプ」的な答だ。

塾でやるなら大人がアドバイスできるが、自習で解くとなると苦労する子が多く出そうだ。

そういう問題にはヒントを入れた。

ここではこんな具合だ。

<ヒント>「巳之助には」の後に「~が」を補って考える。

もちろん、ここに入るべきは「ランプが」である。

これが答えられないと話にならない。

答えられても、問いに対する正解を出せるのは、全体の3割以下ではなかろうか...。

前回ご紹介した小6男子のうち、

一人は1回で正解、一人は2回目で正解だった。

もう一人はまだ保留中。

この子は他の問題では真っ先に正解していたことも多いので、

やはり小学生だとムラがあるるのかも知れない。

それでも、いくらアドバイスしてもトンチンカンな答しか書いてこない中2、中3の生徒を前に途方に暮れているときには心から思うのだ。

言語能力の土台は、小学生のうちに固めておくべきだと...。

ちなみに、上記の問題の答は「ガラスでできていること」でした。

※お盆に千葉の実家に帰るついでに、今年は神宮球場に行ってきました。ネット裏の2階席で、

料金のわりによい席でしたが、5回終了時の花火は、屋根が邪魔で半分しか見えず...。

試合は阪神が4-1で快勝!

これも「おじいさんのランプ」に収録されている問題だ。

町で初めてランプを見た巳之助は、その明るさに驚く。

さらに...。

それにランプは、その頃としてはまだ珍らしいガラスでできていた。

煤(すす)けたり、破れたりし やすい紙でできている行燈より、

これだけでも巳之助にはいいもののように思われた。

(問)「これ」は何を指していますか。

解答欄は「( )こと」となっている。

「こと」に続く形で答よということだ。

指示語の問題はかなり出してある。

内容は合っていても、形(答え方)が適切でなければ〇はもらえない。

言語能力(国語力)を育てる良質な問題が作りやすいのだ。

「これ」が指すものを答える場合は、名詞の形で終わる必要がある。

本文中には出てこなくても、「~もの」や「~こと」を付け加えなければならないことが多い。

教材の後半ではそこを自力で調整できる力を求めているが、

ここはまだ冒頭に近いので、「~こと」を予め提示しておいた。

だから、この問いも他の箇所と同様直感的に作ったものではあるが、

特別難しいとも思っていなかった。

ところが市販前に中学生に解かせてみると、実に出来が悪い。

多いのは「ガラスでできているランプ」的な答だ。

塾でやるなら大人がアドバイスできるが、自習で解くとなると苦労する子が多く出そうだ。

そういう問題にはヒントを入れた。

ここではこんな具合だ。

<ヒント>「巳之助には」の後に「~が」を補って考える。

もちろん、ここに入るべきは「ランプが」である。

これが答えられないと話にならない。

答えられても、問いに対する正解を出せるのは、全体の3割以下ではなかろうか...。

前回ご紹介した小6男子のうち、

一人は1回で正解、一人は2回目で正解だった。

もう一人はまだ保留中。

この子は他の問題では真っ先に正解していたことも多いので、

やはり小学生だとムラがあるるのかも知れない。

それでも、いくらアドバイスしてもトンチンカンな答しか書いてこない中2、中3の生徒を前に途方に暮れているときには心から思うのだ。

言語能力の土台は、小学生のうちに固めておくべきだと...。

ちなみに、上記の問題の答は「ガラスでできていること」でした。

※お盆に千葉の実家に帰るついでに、今年は神宮球場に行ってきました。ネット裏の2階席で、

料金のわりによい席でしたが、5回終了時の花火は、屋根が邪魔で半分しか見えず...。

試合は阪神が4-1で快勝!

2011年05月25日

完成!超国語教材

およそ1年かけて、待望の国語教材が完成した。

名付けて「超国語教材(1)おじいさんのランプ」。

現在、平安堂長野店(駅前)の参考書売り場で販売している(税込1,500円)。

数年前から、長野市周辺の個人塾経営者で「こだわり学習」研究会を結成し、

情報交換、教材作りなどの活動を行っている。

そこから発行された書物の第3弾ということになった。

ちなみに1冊目は勉強法に関するメンバーの対談集、

2冊目は別の塾長が書いた「高校入試のための数学」である。

経費節減のため、印刷から製本まで自分たちで行っている。

印刷はこれまで、インクジェットプリンタの自動両面印刷を使ってきた。

私の塾にあるhpのプリンタは、ビジネス用の中でもかなり速い。

それでも両面印刷となると、片面を印刷し終わってから乾燥のためしばらく停止するので、

1部(約180ページ)刷り終わるのに1時間弱かかってしまう。

仕上がりは綺麗なのだが...。

今回、ちょうどいいタイミングでリースのコピー機を入れ替えた。

パソコンと繋げばプリンタにもなる。

普通にB5の両面印刷ではカウンタ料金が割高になるが、

B4両面で印刷して裁断すれば半分の料金で済む。

ワープロソフトでレイアウトを指定すれば、9枚ずつ5回裁断すれば簡単にページがそろう計算だ。

多少の手間はかかるが、なんせスピードが格段に速い。

1部の印刷にかかるのはわずか7分。

...これまでの8倍だ!

ただ、コピー機だと熱がかかる分、紙が波うってしまう。

B5サイズぴったりに、ちょうど半分に裁断するのも難しい。

できあがりを見るとわずかな凸凹が気になる...。

これは今後の課題だ。

製本は8,000円くらいで買ったコンパクトな製本機を使う。

専用のカバー(表紙だけ透明)は背表紙の内側にのりが付いていて、

なかみを挟み込んで製本機に差し込むと、30秒ほどでのりが溶けて接着が完了。

熱が冷めるまで立てかけておけば立派な冊子になる。

背表紙に、DVDケース用のラベルでタイトルを貼って完成だ。

カバーのサイズ(各種あり)に合わせてページ数を整えなければならないし、

1ページも脱落しないよう、製本機にかける前に慎重な準備をする必要もあるが、

これだけ手軽に見栄えのよい物が作れるのはありがたい。

肝心の内容は、もちろん新美南吉作「おじいさんのランプ」を題材にしている。

単なる読解教材ではなく、書かせる問題が圧倒的に多い。

なぜそう答えるか根拠を述べさせたり、本文中には書かれていないことを想像させたり、

主人公の言動を評価させたり...。

とにかく記述式問題が中心である。

語彙を広げる問題、言葉にこだわった問題も多い。

一つの言葉でどんな心情や状況が読み取れるか。

この言葉をこう換えるとどんな違いがあるのか...。

文を組み立てたり書き換えたりする問題、おかしな文を直す問題は、

日本語の表現技術を高めるためのものだ。

巻末にはそれをさらに磨くための補充問題も入れた。

なお、「超国語」と歌っているとおり、地理や歴史、科学と絡めた問題も随所にある。

算数の問題の解き方、考え方を論理的に説明させるページは、特にお薦めだ。

初めは空欄補充で基本的な手順を学び、同様の問題で完全記述に挑む。

子どもたちに最終的に身につけてほしいと考えている力の一つが「説明力」だ。

その入門編とも言うべき位置づけである。

記述式が主のため、解答例及び解説がかなり詳しくなった。

全体の3分の1、60ページを割いている。

塾の生徒に実際に解いてもらった結果、思いもよらぬ答が続出し、

解答例も解説もどんどん多くなってしまった。

もちろん、これでもすべての答に対応できているとは思えないが、

予測しうる答への最大限の対処は施したつもりである。

中学生の声は、思っていた以上に「難しい」が多かった。

中3になると正解率が高かったが、やはり中1には手応えがあったようだ。

生徒の反応を見て、特に難易度が高いと判断した問題については、

別の問題に差し替えたりヒントを添えるなどした。

それでもこの教材、おそらく大人が解いても十分やり甲斐を感じられるはずである。

ブロガーの皆さん、文章力養成にいかがですか?

「欲しいけど長野駅前まで行けない」という方は、コメント欄でお伝えください。

いかようにも善処しますよ。

名付けて「超国語教材(1)おじいさんのランプ」。

現在、平安堂長野店(駅前)の参考書売り場で販売している(税込1,500円)。

数年前から、長野市周辺の個人塾経営者で「こだわり学習」研究会を結成し、

情報交換、教材作りなどの活動を行っている。

そこから発行された書物の第3弾ということになった。

ちなみに1冊目は勉強法に関するメンバーの対談集、

2冊目は別の塾長が書いた「高校入試のための数学」である。

経費節減のため、印刷から製本まで自分たちで行っている。

印刷はこれまで、インクジェットプリンタの自動両面印刷を使ってきた。

私の塾にあるhpのプリンタは、ビジネス用の中でもかなり速い。

それでも両面印刷となると、片面を印刷し終わってから乾燥のためしばらく停止するので、

1部(約180ページ)刷り終わるのに1時間弱かかってしまう。

仕上がりは綺麗なのだが...。

今回、ちょうどいいタイミングでリースのコピー機を入れ替えた。

パソコンと繋げばプリンタにもなる。

普通にB5の両面印刷ではカウンタ料金が割高になるが、

B4両面で印刷して裁断すれば半分の料金で済む。

ワープロソフトでレイアウトを指定すれば、9枚ずつ5回裁断すれば簡単にページがそろう計算だ。

多少の手間はかかるが、なんせスピードが格段に速い。

1部の印刷にかかるのはわずか7分。

...これまでの8倍だ!

ただ、コピー機だと熱がかかる分、紙が波うってしまう。

B5サイズぴったりに、ちょうど半分に裁断するのも難しい。

できあがりを見るとわずかな凸凹が気になる...。

これは今後の課題だ。

製本は8,000円くらいで買ったコンパクトな製本機を使う。

専用のカバー(表紙だけ透明)は背表紙の内側にのりが付いていて、

なかみを挟み込んで製本機に差し込むと、30秒ほどでのりが溶けて接着が完了。

熱が冷めるまで立てかけておけば立派な冊子になる。

背表紙に、DVDケース用のラベルでタイトルを貼って完成だ。

カバーのサイズ(各種あり)に合わせてページ数を整えなければならないし、

1ページも脱落しないよう、製本機にかける前に慎重な準備をする必要もあるが、

これだけ手軽に見栄えのよい物が作れるのはありがたい。

肝心の内容は、もちろん新美南吉作「おじいさんのランプ」を題材にしている。

単なる読解教材ではなく、書かせる問題が圧倒的に多い。

なぜそう答えるか根拠を述べさせたり、本文中には書かれていないことを想像させたり、

主人公の言動を評価させたり...。

とにかく記述式問題が中心である。

語彙を広げる問題、言葉にこだわった問題も多い。

一つの言葉でどんな心情や状況が読み取れるか。

この言葉をこう換えるとどんな違いがあるのか...。

文を組み立てたり書き換えたりする問題、おかしな文を直す問題は、

日本語の表現技術を高めるためのものだ。

巻末にはそれをさらに磨くための補充問題も入れた。

なお、「超国語」と歌っているとおり、地理や歴史、科学と絡めた問題も随所にある。

算数の問題の解き方、考え方を論理的に説明させるページは、特にお薦めだ。

初めは空欄補充で基本的な手順を学び、同様の問題で完全記述に挑む。

子どもたちに最終的に身につけてほしいと考えている力の一つが「説明力」だ。

その入門編とも言うべき位置づけである。

記述式が主のため、解答例及び解説がかなり詳しくなった。

全体の3分の1、60ページを割いている。

塾の生徒に実際に解いてもらった結果、思いもよらぬ答が続出し、

解答例も解説もどんどん多くなってしまった。

もちろん、これでもすべての答に対応できているとは思えないが、

予測しうる答への最大限の対処は施したつもりである。

中学生の声は、思っていた以上に「難しい」が多かった。

中3になると正解率が高かったが、やはり中1には手応えがあったようだ。

生徒の反応を見て、特に難易度が高いと判断した問題については、

別の問題に差し替えたりヒントを添えるなどした。

それでもこの教材、おそらく大人が解いても十分やり甲斐を感じられるはずである。

ブロガーの皆さん、文章力養成にいかがですか?

「欲しいけど長野駅前まで行けない」という方は、コメント欄でお伝えください。

いかようにも善処しますよ。

2011年03月11日

比べる力~その2~

前回の続き。

上手に比べるためには、論理的な思考力が不可欠である。

たとえばミカンとリンゴを比べる。

「ミカンは手で皮をむくことができる」とだけ言うより、

「リンゴは包丁がないと皮をむけないが、」を前に補った方が違いがはっきりする。

「リンゴは赤いが、ミカンはオレンジ色だ」と言うこともできる。

先ほどとは違う観点からの比較だ。

いくつかの例を挙げ、その観点を答えさせるのも面白い。

ここまでの例では、一つ目が「食べやすさ」、二つ目が「色」などとなる。

逆に観点を与え、比べる文を作らせてもいいだろう。

「産地」という観点からは、

「リンゴは主に寒い地方で栽培されるが、ミカンは主に暖かい地方で栽培される」などが期待される。

いきなり全文を書かせるのが難しければ、

「リンゴは~」の部分は予め示しておいて、続きを答えさせてもいい。

さらに、両者の違いを際立たせるためには、あえて共通点に言及することも重要だ。

「リンゴもミカンも冬が旬の果物だが、」に続けて上記の違いを述べた方が、より訴求力が増す。

この練習は小学生から十分可能だ。

「扇風機とうちわはどこが同じでどこが違うか?」

「鉛筆とクレヨンの共通点と違いは?」など、身近な物をいくらでも題材にできる。

今まで述べてきた比較より一歩進んだ形が、比べる物自体を考えさせるものである。

これは「ふくしま国語塾」主宰の福嶋隆史氏が実践されている方法で、

「○○は××である。それに対して...」の続きを答えさせる問題だ。

○○と対になる言葉を考え、××の反対語をつなげる。

たとえば「夏は暑い。それに対して...」には「冬は寒い」となるわけだ。

これなら簡単だが、

「昨日とは過去であり、変えることができない。それに対して...」になるとぐんと難しい。

「昨日」の対は何か...?

「今日」と答える子もいるそうだが、ベストはやはり「明日」だとのこと。

言語力、論理力を鍛える教材の一つの柱として、

「比べる力」を体系的に養う問題を盛り込んでいきたいと考えている。

<画像について>松代・真田邸の釘隠その3です。

上手に比べるためには、論理的な思考力が不可欠である。

たとえばミカンとリンゴを比べる。

「ミカンは手で皮をむくことができる」とだけ言うより、

「リンゴは包丁がないと皮をむけないが、」を前に補った方が違いがはっきりする。

「リンゴは赤いが、ミカンはオレンジ色だ」と言うこともできる。

先ほどとは違う観点からの比較だ。

いくつかの例を挙げ、その観点を答えさせるのも面白い。

ここまでの例では、一つ目が「食べやすさ」、二つ目が「色」などとなる。

逆に観点を与え、比べる文を作らせてもいいだろう。

「産地」という観点からは、

「リンゴは主に寒い地方で栽培されるが、ミカンは主に暖かい地方で栽培される」などが期待される。

いきなり全文を書かせるのが難しければ、

「リンゴは~」の部分は予め示しておいて、続きを答えさせてもいい。

さらに、両者の違いを際立たせるためには、あえて共通点に言及することも重要だ。

「リンゴもミカンも冬が旬の果物だが、」に続けて上記の違いを述べた方が、より訴求力が増す。

この練習は小学生から十分可能だ。

「扇風機とうちわはどこが同じでどこが違うか?」

「鉛筆とクレヨンの共通点と違いは?」など、身近な物をいくらでも題材にできる。

今まで述べてきた比較より一歩進んだ形が、比べる物自体を考えさせるものである。

これは「ふくしま国語塾」主宰の福嶋隆史氏が実践されている方法で、

「○○は××である。それに対して...」の続きを答えさせる問題だ。

○○と対になる言葉を考え、××の反対語をつなげる。

たとえば「夏は暑い。それに対して...」には「冬は寒い」となるわけだ。

これなら簡単だが、

「昨日とは過去であり、変えることができない。それに対して...」になるとぐんと難しい。

「昨日」の対は何か...?

「今日」と答える子もいるそうだが、ベストはやはり「明日」だとのこと。

言語力、論理力を鍛える教材の一つの柱として、

「比べる力」を体系的に養う問題を盛り込んでいきたいと考えている。

<画像について>松代・真田邸の釘隠その3です。

2011年01月10日

誤解をなくせ!

少し古いが、昨年12月17日の信濃毎日新聞。

税制改正についての記事の冒頭部分をお読みいただきたい。

政府が16日閣議決定した税制改正大綱に、成年扶養控除の縮小が盛り込まれた。

高齢者や学生、障害や病気のある人を扶養している場合は控除が継続するが、

一定以上の収入があり、23~64歳の家族を養う場合は控除が廃止される。

一読してすんなり理解できただろうか...?

私も妻も、一瞬「?」と思った。

赤字の部分、「一定以上の収入がある」なら、今だって控除の対象にはならないだろうに...。

そう、この部分が甚だわかりにくいのだ。

「一定以上の収入」が誰の収入なのかがあやふやだ。

もちろん、ここでは「23~64歳の家族」の収入ではなく、扶養する側の収入だ。

「~あり」の後に読点を入れたのも、その誤解を避けようという狙いだろう。

だが、特に新聞記事では、少しでも誤解を招くような表現は許されない。

好意的、あるいは常識的に読めばそう理解できるが、

読者にその努力を要求する文章は悪文と言っていいのではないだろうか...。

では、どう書き換えたら誤解のない文章になるか?

これは言語力を育てる教材にそのまま使えそうだ。

皆さんもぜひ考えてみていただきたい。

続きを読む

税制改正についての記事の冒頭部分をお読みいただきたい。

政府が16日閣議決定した税制改正大綱に、成年扶養控除の縮小が盛り込まれた。

高齢者や学生、障害や病気のある人を扶養している場合は控除が継続するが、

一定以上の収入があり、23~64歳の家族を養う場合は控除が廃止される。

一読してすんなり理解できただろうか...?

私も妻も、一瞬「?」と思った。

赤字の部分、「一定以上の収入がある」なら、今だって控除の対象にはならないだろうに...。

そう、この部分が甚だわかりにくいのだ。

「一定以上の収入」が誰の収入なのかがあやふやだ。

もちろん、ここでは「23~64歳の家族」の収入ではなく、扶養する側の収入だ。

「~あり」の後に読点を入れたのも、その誤解を避けようという狙いだろう。

だが、特に新聞記事では、少しでも誤解を招くような表現は許されない。

好意的、あるいは常識的に読めばそう理解できるが、

読者にその努力を要求する文章は悪文と言っていいのではないだろうか...。

では、どう書き換えたら誤解のない文章になるか?

これは言語力を育てる教材にそのまま使えそうだ。

皆さんもぜひ考えてみていただきたい。

続きを読む

2010年06月26日

わかりやすい文を書く~素材13~

問1:次の文を、わかりやすいように書き換えなさい。

いつものように部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、

掃除を始めた。

「いつものように」はどこに係っているのか?

文の内容を考えれば、「散らかっている」を修飾するのは不自然だ。

「(掃除を)始めた」に係っていると考えるべきだろう。

ならば、修飾・被修飾の関係にある2語をできるだけ近づけてやればいい。

部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、

いつものように掃除を始めた。

これですっきりした。

次はどうだろう。

問2:次の文は意味がいくつにも取れます。

それぞれの指示に従って、誤解が生じないよう書き換えなさい。

昨日学校で友達に借りた本を汚してしまった。

①「借りた」時は昨日。場所は学校。「汚した」時、場所は不明。

②「借りた」時は昨日。場所は不明。「汚した」時は不明。場所は学校。

③「借りた」時は不明。場所は学校。「汚した」時は昨日。場所は不明。

④「借りた」時、場所は不明。 「汚した」時は昨日。場所は学校。

読点(「、」)を打つだけではなく、語順を変えて意味が明確に伝わるようにしてください。

いつものように部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、

掃除を始めた。

「いつものように」はどこに係っているのか?

文の内容を考えれば、「散らかっている」を修飾するのは不自然だ。

「(掃除を)始めた」に係っていると考えるべきだろう。

ならば、修飾・被修飾の関係にある2語をできるだけ近づけてやればいい。

部屋が散らかっているのが嫌いなぼくは、

いつものように掃除を始めた。

これですっきりした。

次はどうだろう。

問2:次の文は意味がいくつにも取れます。

それぞれの指示に従って、誤解が生じないよう書き換えなさい。

昨日学校で友達に借りた本を汚してしまった。

①「借りた」時は昨日。場所は学校。「汚した」時、場所は不明。

②「借りた」時は昨日。場所は不明。「汚した」時は不明。場所は学校。

③「借りた」時は不明。場所は学校。「汚した」時は昨日。場所は不明。

④「借りた」時、場所は不明。 「汚した」時は昨日。場所は学校。

読点(「、」)を打つだけではなく、語順を変えて意味が明確に伝わるようにしてください。

2010年06月14日

頭の柔らかさ~素材12~

数学の小問集にこんな問題がある。

中学生用とは言え、小学生レベルの算数の問題だ。

問:斜線を引いた三角形の面積を求めなさい。

解答集には次のような模範解答が載っている。

4×4=16

4×2×1/2×2=8

2×2×1/2=2

16-(8+2)=6

要するに、三角形を囲む正方形の面積から、周りの3つの三角形の面積を引くわけだ。

実際、ほとんどの子がこの方法で出している。

ところが、ときどきユニークな方法で正解を導き出す子がいるのだ。

先日も中3の女の子が、

かなり長時間悩んだ挙げ句正解したのだが、

こんな式を書いている。

4+2=6

後の「2」はわかる。

右上の小さな三角形の面積だろう。

しかし「4」が何だかわからない...。

どう考えたのか、さんざん説明を聞いてわかった。

下図の青い部分を赤い部分に移して、2×2の正方形にしていたのだ!

なるほど...うまいやり方を考えたものだ。

中学入試などでよく使われるテクニックだが、もちろん彼女はそんなことは知らない。

自分で考え出した解法である。

こういう頭の柔らかさはどこから来るのか?

ときどき考えてみる。

今回の子もそうだが、ユニークな発想を見せてくれるのは女子が多い。

しかも、決して数学が得意とは言えない子が多いのだ。

数学ができる子は、楽々正解するが、解き方は模範解答どおりの平凡なものだ。

ある意味画一的でつまらない..。

教わったことは正確にできるけれど、

初めて見た問題、今までのやり方が通用しない問題には固まってしまう。

前にも書いたが、なまじ知識や技量があるために、

新たな発想や工夫ができないということがあるのではないか。

何でも方程式に頼って、かえって難しくしてしまう子がいる。

図やグラフで考えれば一目瞭然なのに、

計算にこだわってミスをする子もいる。

幅広く考えられる力をつけるために、

受験生にはときどき算数の難問を解かせている。

中学数学の使用は厳禁であり、解答に至る道筋を言葉で説明させる。

冒頭の問題の別解を考えさせる、というのもここに組み入れていきたいと考えている。

中学生用とは言え、小学生レベルの算数の問題だ。

問:斜線を引いた三角形の面積を求めなさい。

解答集には次のような模範解答が載っている。

4×4=16

4×2×1/2×2=8

2×2×1/2=2

16-(8+2)=6

要するに、三角形を囲む正方形の面積から、周りの3つの三角形の面積を引くわけだ。

実際、ほとんどの子がこの方法で出している。

ところが、ときどきユニークな方法で正解を導き出す子がいるのだ。

先日も中3の女の子が、

かなり長時間悩んだ挙げ句正解したのだが、

こんな式を書いている。

4+2=6

後の「2」はわかる。

右上の小さな三角形の面積だろう。

しかし「4」が何だかわからない...。

どう考えたのか、さんざん説明を聞いてわかった。

下図の青い部分を赤い部分に移して、2×2の正方形にしていたのだ!

なるほど...うまいやり方を考えたものだ。

中学入試などでよく使われるテクニックだが、もちろん彼女はそんなことは知らない。

自分で考え出した解法である。

こういう頭の柔らかさはどこから来るのか?

ときどき考えてみる。

今回の子もそうだが、ユニークな発想を見せてくれるのは女子が多い。

しかも、決して数学が得意とは言えない子が多いのだ。

数学ができる子は、楽々正解するが、解き方は模範解答どおりの平凡なものだ。

ある意味画一的でつまらない..。

教わったことは正確にできるけれど、

初めて見た問題、今までのやり方が通用しない問題には固まってしまう。

前にも書いたが、なまじ知識や技量があるために、

新たな発想や工夫ができないということがあるのではないか。

何でも方程式に頼って、かえって難しくしてしまう子がいる。

図やグラフで考えれば一目瞭然なのに、

計算にこだわってミスをする子もいる。

幅広く考えられる力をつけるために、

受験生にはときどき算数の難問を解かせている。

中学数学の使用は厳禁であり、解答に至る道筋を言葉で説明させる。

冒頭の問題の別解を考えさせる、というのもここに組み入れていきたいと考えている。

2010年05月31日

素材11

久々の「素材」シリーズ。

思考力・言語力を育てる教材の例です。

今回は中級編。

以前読んだ秋山仁氏の著書から拝借しました。

問:ハンバーガーを作ります。

肉を片面焼くのに7分(両面で14分)、

具材をパンに挟んでレンジで仕上げるのに1分かかります。

使える器具は一度に2枚焼けるフライパンと、一度に2個調理できるレンジだけです。

この条件で、最も短時間で3個のハンバーガーを作る手順を説明しなさい。

思考力・言語力を育てる教材の例です。

今回は中級編。

以前読んだ秋山仁氏の著書から拝借しました。

問:ハンバーガーを作ります。

肉を片面焼くのに7分(両面で14分)、

具材をパンに挟んでレンジで仕上げるのに1分かかります。

使える器具は一度に2枚焼けるフライパンと、一度に2個調理できるレンジだけです。

この条件で、最も短時間で3個のハンバーガーを作る手順を説明しなさい。

2010年05月08日

素材10

以前開設していたブログにも掲載した問題。

論理クイズなどでは有名な問題ですが、意外と間違える人が多いようです。

もちろん上級編!

(問1)4枚のカードが下のように並んでいます。どのカードも片面には漢字かひらがなが、

もう片面には数字かアルファベットが書かれています。

さて、「漢字の裏は数字である」が正しいかどうか確かめるには、

最低限どのカードをめくればいいでしょう?

必要のないカードはめくってはいけません。

(問2)では、「漢字の裏が数字である」が正しいかどうか確かめるためには、

最低限どのカードをめくればいいでしょう?

問1と同じ答になりますか、違いますか?

2010年05月04日

素材9

思考力・言語力を育てる素材その9。

初級編ですが、大人も意外と手間取ります。

問:タテ・ヨコ・ナナメの3つの数の和は等しくなります。

「A」に入る数字はいくつですか。

そう考えた理由も入れて答えなさい。

初級編ですが、大人も意外と手間取ります。

問:タテ・ヨコ・ナナメの3つの数の和は等しくなります。

「A」に入る数字はいくつですか。

そう考えた理由も入れて答えなさい。

2010年04月28日

この言い方は正しいのか?(素材8)

思考力・言語力を育てるために、塾では小中学生向けのオリジナル教材も多数作っています。

素材の一つに「おかしな日本語を直す」というものがあります。

たとえば、実際に中学生がよく書いてくるこんな文を、正しく書き直させるのです。

「中学校で一番心に残っていることは、部活をがんばりました。」

「太陽光発電は、公害の心配がないことと無限に使えるので注目されている。」

「昨日は一日中ゲームやテレビを見ていた。」

主語と述語がねじれていたり、並列のバランスが取れていなかったりで、これらは明らかに「おかしい」と言えます。

ところが、自分で作っておきながら、「おかしい」のかどうか自信が持てないものもあるんです。

①「春になると花粉症などで苦しむ人が多い。」

②「公園では子どもたちが、ブランコに乗ったり鬼ごっこをして遊んでいる。」

③「ぼくがサッカー選手になりたい理由は、有名になりたいからです。」

①は「など」が問題。

本来「など」は、「○○、××など」というように2つ以上のものを並べた後に使われるもので、

「花粉症」しかないのに「など」はおかしいはずです。

ところが昨今、この言い方がかなり一般的になってきています。

婉曲的なニュアンスを含ませているのか、他に例が浮かばないのでごまかしているのか...。

ともあれ、「新聞など」でも時折目にするので、もう市民権を得ているのかも知れません。

②と③はどこが「おかしい」(と私は思っている...)かわかりますか?

答はまた明日...。

<画像について>釘隠その2。これもウチにあるものです。これも一般的な「六葉」です。

なお、昨日の釘隠、「梅」ではなく「桔梗」でした。訂正します。

素材の一つに「おかしな日本語を直す」というものがあります。

たとえば、実際に中学生がよく書いてくるこんな文を、正しく書き直させるのです。

「中学校で一番心に残っていることは、部活をがんばりました。」

「太陽光発電は、公害の心配がないことと無限に使えるので注目されている。」

「昨日は一日中ゲームやテレビを見ていた。」

主語と述語がねじれていたり、並列のバランスが取れていなかったりで、これらは明らかに「おかしい」と言えます。

ところが、自分で作っておきながら、「おかしい」のかどうか自信が持てないものもあるんです。

①「春になると花粉症などで苦しむ人が多い。」

②「公園では子どもたちが、ブランコに乗ったり鬼ごっこをして遊んでいる。」

③「ぼくがサッカー選手になりたい理由は、有名になりたいからです。」

①は「など」が問題。

本来「など」は、「○○、××など」というように2つ以上のものを並べた後に使われるもので、

「花粉症」しかないのに「など」はおかしいはずです。

ところが昨今、この言い方がかなり一般的になってきています。

婉曲的なニュアンスを含ませているのか、他に例が浮かばないのでごまかしているのか...。

ともあれ、「新聞など」でも時折目にするので、もう市民権を得ているのかも知れません。

②と③はどこが「おかしい」(と私は思っている...)かわかりますか?

答はまた明日...。

<画像について>釘隠その2。これもウチにあるものです。これも一般的な「六葉」です。

なお、昨日の釘隠、「梅」ではなく「桔梗」でした。訂正します。

2010年04月26日

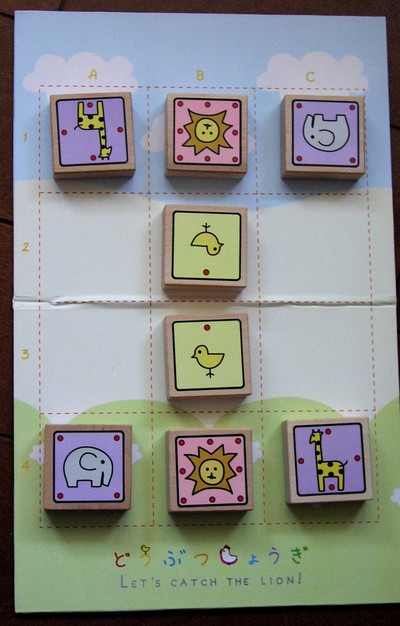

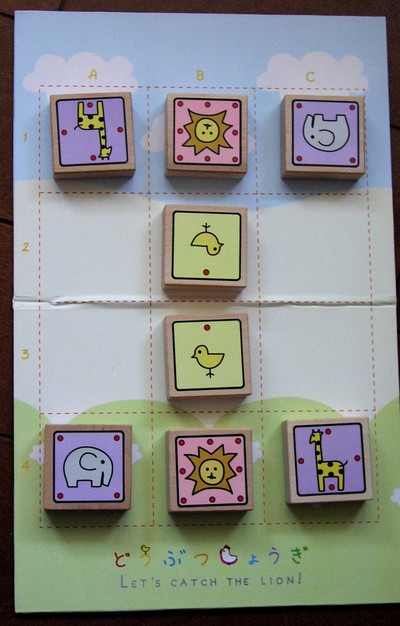

どうぶつしょうぎ(素材7)

昨年新聞で見かけてから気になっていた「どうぶつしょうぎ」を購入しました。

将棋の超入門編として女流プロ棋士が考案したゲームで、対象年齢は「3歳から」となっています。

将棋や囲碁は、言うまでもなく論理的思考力養成にうってつけの素材。

以前から採り入れたいと思っていましたが、ルールを覚えてまともに対戦できるようになるまで時間がかかる、一局に要する時間も長すぎる、ということで二の足を踏んでいました。

この「どうぶつしょうぎ」は盤面がわずか3×4の12マス、駒も4枚ずつの8枚と実にシンプル。

各駒には可愛いどうぶつのイラストとともに、進めるマスが一目でわかるよう点が書いてあります。

遊び方等の詳細はこちらをどうぞ!→どうぶつしょうぎofficial website

一見簡単に勝負がつきそうですが、実際にやってみるとこれがなかなか奥が深い...。

さすがにプロ棋士が考えただけのことはあります。

ライオン(王将)を追いつめても詰みそうで詰まないのは、将棋の「金」や「龍」「馬」のような、正面と斜め前方、左右という5方向に動ける駒が極めて少ないからだと思います。

ライオンはすべての方向に動けますが、これで王手をするわけにはいきません。

もう一つ5方向に動けるのはヒヨコ(歩)が「成った」ニワトリ。

つまりヒヨコをいかに有効に使えるか、が重要な戦術になってくるようです。

娘(成人)と妻相手に3戦3勝!

大人同士でも、つい真剣になってしまいます。

一手一手けっこう考えても10~15分程度で終わるので、すぐに「もう1回!」と続けたくなるのもいいところ...。

これはかなり使えそうです。

今日からさっそく塾に持って行くことにします。

将棋の超入門編として女流プロ棋士が考案したゲームで、対象年齢は「3歳から」となっています。

将棋や囲碁は、言うまでもなく論理的思考力養成にうってつけの素材。

以前から採り入れたいと思っていましたが、ルールを覚えてまともに対戦できるようになるまで時間がかかる、一局に要する時間も長すぎる、ということで二の足を踏んでいました。

この「どうぶつしょうぎ」は盤面がわずか3×4の12マス、駒も4枚ずつの8枚と実にシンプル。

各駒には可愛いどうぶつのイラストとともに、進めるマスが一目でわかるよう点が書いてあります。

遊び方等の詳細はこちらをどうぞ!→どうぶつしょうぎofficial website

一見簡単に勝負がつきそうですが、実際にやってみるとこれがなかなか奥が深い...。

さすがにプロ棋士が考えただけのことはあります。

ライオン(王将)を追いつめても詰みそうで詰まないのは、将棋の「金」や「龍」「馬」のような、正面と斜め前方、左右という5方向に動ける駒が極めて少ないからだと思います。

ライオンはすべての方向に動けますが、これで王手をするわけにはいきません。

もう一つ5方向に動けるのはヒヨコ(歩)が「成った」ニワトリ。

つまりヒヨコをいかに有効に使えるか、が重要な戦術になってくるようです。

娘(成人)と妻相手に3戦3勝!

大人同士でも、つい真剣になってしまいます。

一手一手けっこう考えても10~15分程度で終わるので、すぐに「もう1回!」と続けたくなるのもいいところ...。

これはかなり使えそうです。

今日からさっそく塾に持って行くことにします。

2010年04月24日

素材6

今回もよく目にする問題です。

中級編かな...。

問:3分計れる砂時計(3分計)と5分計れる砂時計(5分計)があります。

この2つの砂時計だけを使って7分計る方法を考え、説明しなさい。

(注)スタートから7分です。「途中のある時点から7分」はダメ。

中級編かな...。

問:3分計れる砂時計(3分計)と5分計れる砂時計(5分計)があります。

この2つの砂時計だけを使って7分計る方法を考え、説明しなさい。

(注)スタートから7分です。「途中のある時点から7分」はダメ。

2010年04月22日

2010年04月21日

素材4

今日はいろいろな所でおなじみの問題。

知っている方も多いと思います。

問1は中級、問2は上級レベルかな...?

きちんと記述するところまでやってみてください。

論理的にわかりやすく説明できているか、自己採点を...。

問1:見た目は同じの8枚コインがあり、1枚だけ他より軽いものが交じっています。

天秤を2回だけ使って軽いコインを見つけるにはどうすればよいか、その手順を説明しなさい。

問2:見た目は同じの8枚コインがあり、1枚だけ他と重さの違うものが交じっています。

天秤を3回だけ使ってそのコインを見つけるにはどうすればよいか、手順を説明しなさい。

知っている方も多いと思います。

問1は中級、問2は上級レベルかな...?

きちんと記述するところまでやってみてください。

論理的にわかりやすく説明できているか、自己採点を...。

問1:見た目は同じの8枚コインがあり、1枚だけ他より軽いものが交じっています。

天秤を2回だけ使って軽いコインを見つけるにはどうすればよいか、その手順を説明しなさい。

問2:見た目は同じの8枚コインがあり、1枚だけ他と重さの違うものが交じっています。

天秤を3回だけ使ってそのコインを見つけるにはどうすればよいか、手順を説明しなさい。

2010年04月20日

2010年04月17日

素材2

思考力・言語力を育てる素材その2です。

レベルはアトランダムに出していきます。

今回は上級編。

問:それぞれの言葉の違いを説明しなさい。

辞書を引かずに、あなたの意見を書くこと。

①「寒い」と「涼しい」

②「~までに」と「~までには」

③「楽しい」と「嬉しい」

レベルはアトランダムに出していきます。

今回は上級編。

問:それぞれの言葉の違いを説明しなさい。

辞書を引かずに、あなたの意見を書くこと。

①「寒い」と「涼しい」

②「~までに」と「~までには」

③「楽しい」と「嬉しい」

2010年04月15日

素材1

具体的にどんなふうに思考力・言語力を鍛えるのか?

素材例として、今まで塾で生徒に使用した問題を中心にご紹介していきます。

その1は初級編。

「アルゴ」というゲームを簡略化したものです。

問:1から4までの数字が書いてあるカードがあり、あなたと相手が2枚ずつ持っています。

2人ともカードは裏返しになっていますが、自分の数字は見ることができます。

カードは数字の小さい順に左から右へ並べるのがルールです。

あなたのカードが1と3のとき、相手の「あ」のカードの数字はいくつですか。

そう考えた理由も入れて答えなさい。

正解を出すのは簡単ですが、肝心なのは「そう考えた理由も入れて」の部分です。

塾では個別指導なので記述で答えさせましたが、口頭で答えさせて皆で話し合えばさらに効果が高まると思います。

<追記>相手とは向かい合っていると考えてください。従って、相手の「左」はこちらの「右」です。